Dolmetsch-Video on Demand

Er ist der „Patient Zero“. Und der Nachweis, dass Murphy’s Law existiert. Bei einem 16-jährigen Teenager ging alles schief, was denkbar war. Der englischsprachige Jugendliche wurde nach einem Unterschenkelbruch in einem niederösterreichischen Krankenhaus behandelt. Aufgrund von Missverständnissen des medizinischen Personals interpretierte der Patient eine Aussage der Ärzte falsch. Es gab keinen Dolmetscher; der Patient verstand „Amputation“ statt „Operation“ und verweigerte die Zustimmung. Die Operation unterblieb und nach wenigen Tagen zeigten sich Komplikationen. Es entwickelte sich ein sogenanntes Kompartmentsyndrom. In diesem Fall führte das Syndrom zu einer Nekrose. Der Patient verlor sein Bein.

Der Fall verdeutlicht – die Notwendigkeit einer präzisen und klaren Kommunikation in medzinischen Notfallsituationen. Fachbegriffe und dringliche Entscheidungen müssen verlässlich und unmissverständlich übermittelt werden – unabhängig von der Sprache. Dafür braucht es in einer globalisierten Welt Sprachmittler.

„Das Schicksal des jungen Mannes ist ein Beispiel, das durch Videodolmetschen leicht zu verhindern gewesen wäre“, versichert die Juristin Maria Kletecka-Pulker im Gespräch mit der Tageszeitung „Der Standard“. Sie ist stellvertretende Leiterin des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin an der Universität Wien und war eine treibende Kraft hinter dem Pilotprojekt „Videodolmetschen im Gesundheitswesen“, das die Plattform für Patientensicherheit gemeinsam mit dem renommierten Rechts-Sektionschef Gerhard Aigner aus dem Ministerium für Gesundheit und Soziales angeschoben hatte. Aigner hatte vor vielen Jahren beobachtet, wie seine Tochter per Videocall mit einer Schulfreundin eine Mathematikaufgabe löste. So fragte er sich, ob diese Technologie auch im Gesundheitswesen hilfreich sein könnte, wo Unterstützung oft lebenswichtig ist.

Ein halbes Jahr lang standen im Rahmen des Pilotprojekts 20 ausgebildete Fachdolmetscher auf Knopfdruck per Video zur Verfügung, um Sprachbarrieren im Arzt-Patienten-Gespräch wegzuräumen. Die Dolmetscher, die speziell für den Gesundheitsbereich geschult waren, beherrschten Sprachen wie Türkisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und Gebärdensprache und waren von Montag bis Sonntag zwischen 06:00 und 22:00 Uhr verfügbar – bei vielen Sprachen innerhalb von zwei Minuten, bei selteneren Idiomen innerhalb von zwei Stunden. Am Projekt beteiligten sich sowohl Krankenhäuser als auch Arztpraxen.

Maria Kletecka-Pulker war eine der beiden Hauptautorinnen des Abschlussberichts, in dem die Erfahrungen aus dem Pilotversuch zusammengefasst wurden. In sicheren Substantivgruppen heißt es in der Analyse: „Das zentrale Forschungsergebnis war die Bedeutung der Institutionalisierung professioneller Lösungsstrategien zur Überwindung von Sprach- und Kommunikationsbarrieren. Die Verantwortung für das Finden und Bereitstellen effizienter Lösungsstrategien liegt jedenfalls beim Träger.“ Weiter heißt es im Bericht: „Kann ein Patient aufgrund von Sprachbarrieren nicht oder nicht ausreichend aufgeklärt werden und wird ohne Vorliegen eines Notfalls dennoch behandelt, macht sich der behandelnde Arzt strafbar.“ Fachleute wissen: §110 StGB versteht derartige Fälle als eigenmächtige Heilbehandlung.

Spin-off

Aus dem Pilotprojekt ist ein Unternehmen geworden. Die SAVD Videodolmetschen GmbH hat ihre Wurzeln direkt in dem Experiment, das die Plattform Patientensicherheit und das Gesundheitsministerium initiiert haben. Mittlerweile wird die Dienstleistung des Remote-Dolmetschens nicht nur in Krankenhäusern und Arztpraxen angeboten, sondern auch in Frauenhäusern, Gerichtssälen und bei österreichischen und deutschen Behörden. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben in beiden Ländern Marktführer im Videodolmetschen.

2023 verfügte das Start-up in Österreich über einen Pool von 300 zertifizierten Dolmetscherinnen und Dolmetschern. Nach der Übernahme eines deutschen Mitbewerbers im Sommer, der 800 Sprachmittler beschäftigt, führt das ehemalige Pilotprojekt in Deutschland und Österreich nun monatlich rund 30.000 Dolmetsch-Sitzungen in verschiedenen Bereichen durch. „Nach dem Zusammenschluss können wir zukünftig noch mehr Menschen mit Sprachbarrieren eine Stimme geben“, so Gregory Heckl, CEO von SAVD Videodolmetschen und Geschäftsführer der SAVD Holding.

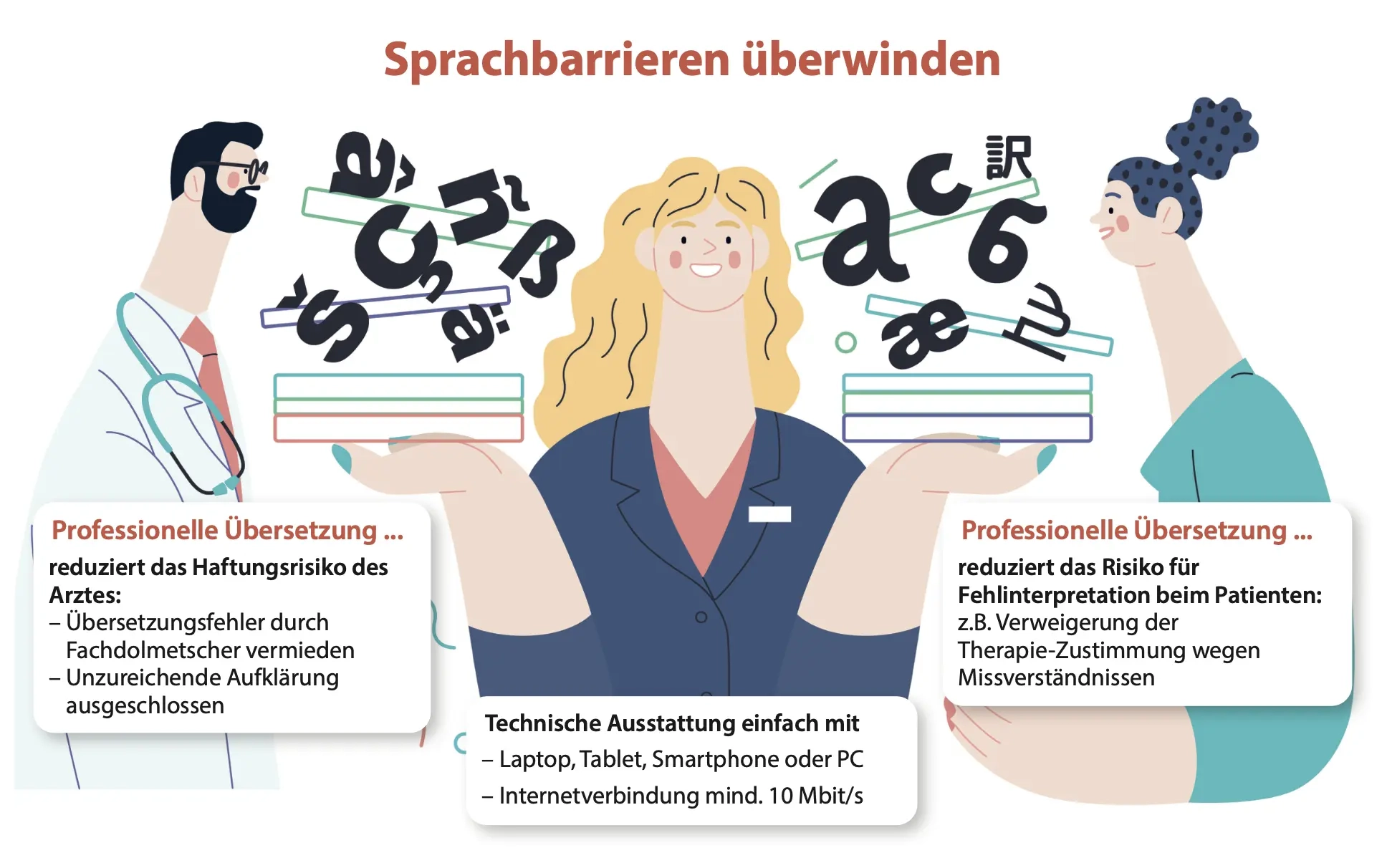

Die technischen Voraussetzungen sind simpel: Beim Videodolmetschen handelt es sich um eine verschlüsselte Punkt-zu-Punkt-Kommunikation, die nur vom Arzt oder der Klinik initiiert werden kann – und datenschutzrechtlich gesichert ist. Grundsätzlich eignen sich fast alle üblichen Endgeräte: Laptops, Tablets, Smartphones und Stand-PCs mit externer Kamera. Eine Arztpraxis benötigt lediglich einen Internetanschluss mit einer Bandbreite von 10 Mbit/s oder mehr – eine Anforderung, die auch jeder Wohnungsanschluss mit Netflix-Abo erfüllt. Auch Praxen, die ihre Internetverbindung als Mehrwertdienst zum eCard-System eingerichtet haben, sollten mit einem Spektrum von 12/1 bis zu 80/15 Mbit/s versorgt sein – wie von der Peering-Point GesmbH bzw. ihrem Zulieferer Magenta zugesichert wird. Seit der Pandemie hat sich die Datenversorgung merklich verbessert. Zuvor kam es bei eCard-basierten Mehrwertdiensten immer wieder zu Transferproblemen aufgrund der geringen Bandbreite.

Das Kind an der Hand

Im Praxisalltag werden Sprachbarrieren in Ordinationen und Kliniken oft mit provisorischen Lösungen überwunden. Viele Patienten bringen ihre Kinder oder andere Angehörige mit, um zu übersetzen. Manche Mediziner greifen auf die Unterstützung ihrer Mitarbeitenden zurück oder nutzen das Sprachtalent ihrer Reinigungskraft. Es wird der Raumpflegerin zugemutet, die Diagnose mitzuteilen – auch wenn sie problematisch ist. Dabei haben viele Ärzte und Pflegekräfte kein oder nur ein geringes Problembewusstsein im Hinblick auf den Einsatz von Laiendolmetschern, da es „irgendwie immer klappt“. Eine Medizinerin formuliert es im Abschlussbericht des Pilotversuchs so: „Es ist nicht so üblich, sich über die Qualität der Übersetzung Gedanken zu machen. Nicht, weil es nicht gewollt ist, sondern weil man es eh immer auch so schafft, irgendwie, mit Händen und Füßen.“ Dabei geht es neben der sprachlichen, auch um die kulturelle Verständigung. In arabischen Kulturen antwortet man beispielsweise auf die Frage „Wie geht es dir?“ immer mit „Sehr gut, danke!“ Es bedarf dann weiterer Nachfragen, um den tatsächlichen Gesundheitszustand zu erfahren.

Juristisch ist durch zahlreiche Präzedenzfälle klar geregelt, dass Ärzte, die sich auf Laiendolmetscher verlassen, ein Haftungsrisiko eingehen. Sie können nicht davon ausgehen, dass korrekt übersetzt wurde. Sollte es zu Vorfällen kommen, ist der behandelnde Arzt haftungstechnisch angreifbar. Dieses Risiko entfällt, wenn ein ausgebildeter und zertifizierter Dolmetscher – physisch oder per Videocall – hinzugezogen wird. Die Schweigepflicht gilt sowohl für den Arzt als auch für den Dolmetscher; der Patient sollte den Dolmetscher im Idealfall schriftlich von der Schweigepflicht entbinden. Einige Juristen interpretieren jedoch, dass die bloße Inanspruchnahme eines Dolmetschers eine konkludente Entbindung von der Schweigepflicht bedeutet.

Marktführer SAVD arbeitet nach eigenen Angaben ausschließlich mit zertifizierten und zugelassenen Dolmetscherinnen und Dolmetschern und übernimmt die Haftung für etwaige Übersetzungsfehler. Bei seltenen Sprachen werden gerichtlich beeidete Sachverständige hinzugezogen. „Wir tragen zu hundert Prozent die Verantwortung im Bereich der Kommunikation“, so ein SAVD-Geschäftsführer in einem Artikel der „ÄRZTE Steiermark“. Sollte ein Schaden entstehen, wird der jeweilige Dolmetscher benannt und muss seine Expertise vor Gericht nachweisen. Damit ist die Arztpraxis haftungsrechtlich entlastet. Jedes Ordinationsteam tut gut daran, seine Sprachenkompetenz so breit wie möglich aufzustellen. Tele-Dolmetscher machen Missverständnisse zu den Problemen der anderen. Zwischen Operation und Amputation muss unterschieden werden.

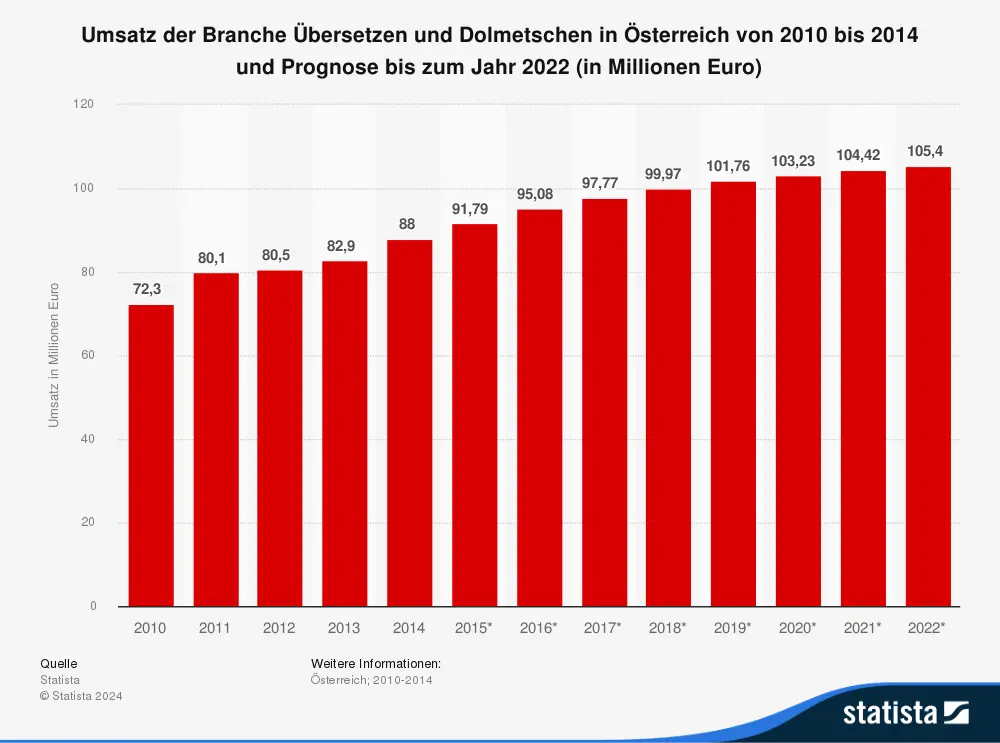

Diese Statistik zeigt den Umsatz der Branche Übersetzen und Dolmetschen in Österreich in den Jahren von 2010 bis 2014 und eine Prognose von Statista bis zum Jahr 2022 (in Millionen Euro). Laut der Prognose wird der Umsatz im Jahr 2022 rund 105 Millionen Euro betragen.

Übersetzungen per Video gehören in immer mehr Arztpraxen zum Standard. Ärztinnen und Ärzte

profitieren von verbessertem Patientenverständnis und höherer Rechtssicherheit.

Autor: Josef Ruhaltinger

.webp)