So schützen Sie ihre Ordination vor Wutpatient*innen

Immer öfter wird das Gesundheitspersonal im beruflichen Alltag mit Aggression und Gewalt konfrontiert. Lesen Sie, wie herausfordernde Situationen besser gemeistert werden können.

© Springer Wien

Der Messerangriff auf einen Kardiologen der Klinik Favoriten im Jahr 2019 oder die systematischen Internet-Attacken auf die oberösterreichische Allgemeinmedizinerin Lisa-Maria Kellermayr sind nur zwei Beispiele, wie Aggressionsszenarien in Ordinationen und Kliniken zum Alltag werden. Dabei hat die Pandemie den Ton – nicht nur in Gesundheitseinrichtungen – merklich verschärft. Beschwerden in Ordinationen oder Notfallaufnahmen gab es immer schon. Aber heute führen Nichtigkeiten wie unerfüllte Medikamentenwünsche oder Wartezeiten zu lautstarken Streitereien und aggressionsgeladenen Auseinandersetzungen. Respektlosigkeiten wie „Schatzerl“ oder – etwas gröber – „dumme Kuh“ sind häufige Vorboten von Gewaltbereitschaft. Und nicht selten untermalen rassistische Untertöne das Geschrei.

Datenlage der Übergriffe im Alltag

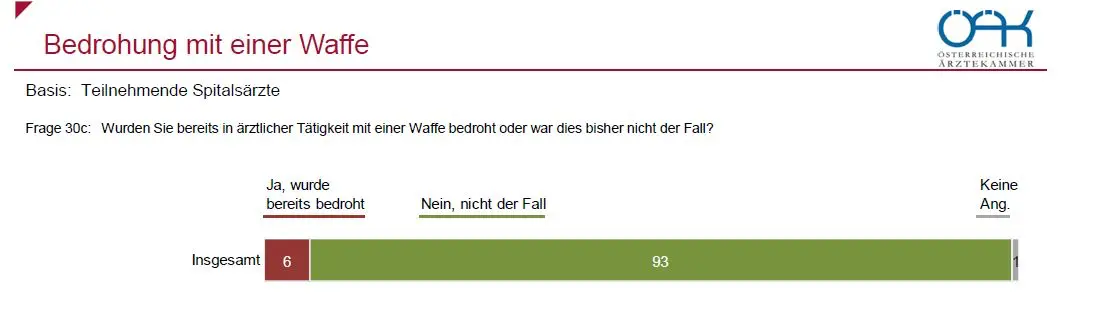

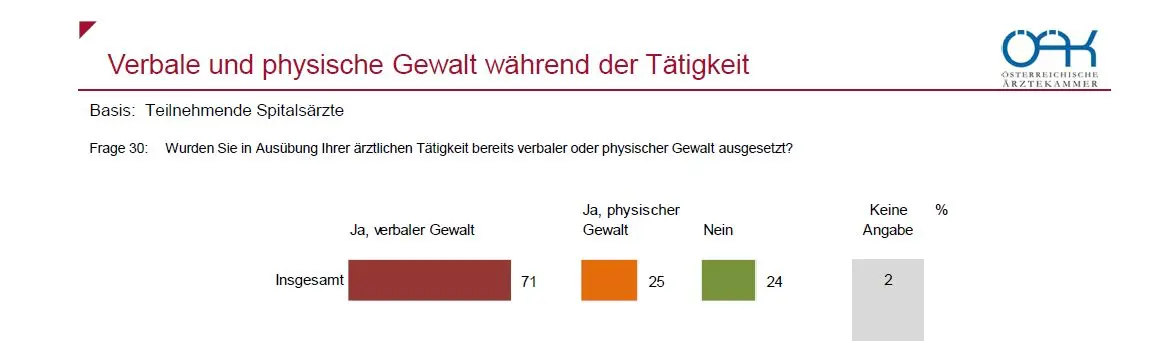

Gewalt und Aggression sind in österreichischen Gesundheitseinrichtungen ständige Begleiter, aber immer noch die Ausnahme: Bei beispielsweise rund 400.000 ambulanten und 81.000 stationären Patientinnen und Patienten des LKH-Universitätsklinikums in Graz werden jährlich nur eine Handvoll Übergriffe mit Körperverletzung gemeldet, heißt es in einem Blog der Ärztekammer Steiermark (Ursula Jungmeier-Scholz/„Der böse Patient: Selbstschutz geht vor Patientenschutz!“). Dazu kommen ungefähr 20 Near-Miss-Fälle, also solche, in denen eine Eskalation verhindert werden konnte. Aber: Eine in der Österreichischen Ärztekammer 2019 vorgestellte Umfrage an österreichischen Spitälern zeigte, dass in Wien 9% der antwortenden Ärztinnen und Ärzte bereits einmal mit einer Waffe bedroht worden sind. Österreichweit lag der Wert bei sechs Prozent. Für das Aggressionspotenzial im niedergelassenen Bereich fehlt in Österreich eine entsprechende Befragung.

Ein Beitrag auf pflegenetz.at („Gewalt gegen Gesundheitspersonal in Österreich – Eine Pilotstudie aus vorpandemischer Zeit“) nennt vier Hauptanlassgründe: Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Personalmangel und lange Wartezeiten. Dabei werden zwei Gruppen von Patient*innen bezeichnet, von denen Gewalttaten „eher erwartet“ werden – Menschen mit psychischen Erkrankungen und Menschen mit der Diagnose Demenz oder Alzheimer. Pflegekräfte und das Empfangspersonal, die für die Aufnahme von neuen Patient*innen verantwortlich sind, sind dabei deutlich häufiger betroffen als das medizinische Personal.

Plan B in der Hinterhand

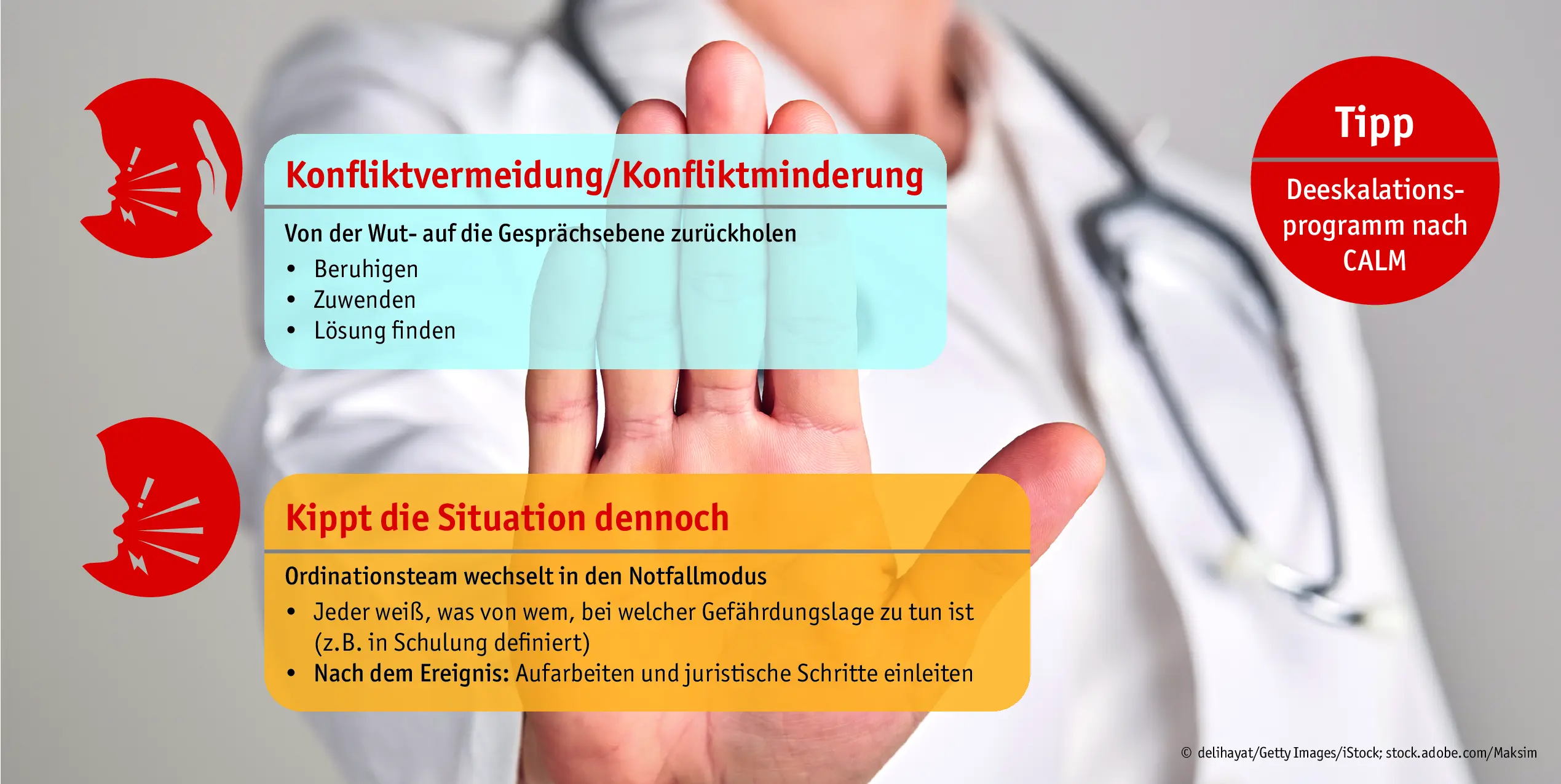

Deeskalationsprogramme für Gesundheitseinrichtungen zählen heute zum Angebot jeden besseren Coachingunternehmens. Die Programme helfen, prekäre Situationen frühzeitig zu erkennen. Im Zuge der Workshops erarbeiten die Ärztinnen und Ärzte sowie deren Ordinationsteams Notfallpläne, die helfen, unter Druck die Wut des Patienten in ruhigere Bahnen zu leiten. Denn die meisten Situationen lassen sich durch eine geschickte verbale Intervention entschärfen. Die Ziele sind stets gleich: Den Patienten beruhigen und ihm das Gefühl geben, er wird gehört. Dann erst kann daran gegangen werden, den konkreten Beschwerdegrund zu eruieren und gegebenenfalls aufzuklären.

Aufmerksamkeit und Zuwendung sind die ersten Attribute einer aggressionsfreien Atmosphäre. Dabei bedeutet Deeskalation nicht, Unterwürfigkeit an den Tag zu legen. Wichtig ist, im Falle der Zuspitzung klare Signale auszusenden und Grenzen abzustecken. „Sprechen Sie jede verbale oder körperliche Entgleisung an und stoppen Sie sie“, rät Sigrid Rybka. Dabei sei es wichtig, bestimmt, aber nicht drohend aufzutreten. Tatsächlich kann die Floskel „Wir verbitten uns den Ton in dieser Praxis“ Wunder wirken. Die Grenze wird aber nur akzeptiert, wenn sofort Interesse am Konflikt nachgeschoben wird: „Worum geht es denn?“ Das Gegenüber wird dadurch von der Wut- auf die Gesprächsebene zurückgeholt. Danach kommt die Suche nach Lösungen. Am Ende des Gesprächs sollte nochmals eine Lösung formuliert werden. Vielleicht kann ein neuer Termin helfen.

Hart auf hart

Wenn die Situation kippt – dazu bedarf es oft nur eines winzigen Auslösers – müssen Arzt und Ärztin bzw. Assistentinnen in den vorbereiteten Notfallmodus überwechseln. Durch Gespräche und Übungen ist definiert, was von wem, bei welcher Gefährdungslage zu tun ist. Für eine Deeskalation während des Gespräches gibt es unterschiedliche Gesprächsmodelle, die Orientierung bieten können. Die bekannteste davon ist das CALM-Modell.

Nach einem Vorfall braucht es eine Nachbetrachtung der Situation. Nur so können die Erfahrungen positiv verwertet werden. Das Team soll den Vorfall soweit wie möglich bildlich und schriftlich dokumentieren und Zeugen notieren. Die Ordinationsleitung sollte nicht zögern, bei Bedarf juristische Schritte einzuleiten. In Frage kommen zum Beispiel Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch oder Beleidigung. Große Hoffnungen auf den Einsatz von Videoüberwachung der Warteräume sollte man fahren lassen, wie ein Erfahrungsbericht aus Düsseldorf zeigt. Dort werden die Räume einer Notfallpraxis auf Wunsch des Personals videoüberwacht. Dies blieb allerdings ohne Effekt. Denn trotz der gut sichtbaren Hinweise auf die Kameras ging das aggressive Verhalten nicht zurück.

Quelle: Österreichische Ärztekammer: ÖSTERREICHISCHE SPITALSÄRZTEBEFRAGUNG – DIALOG 2019 (Befragung: IMAS)

.webp)

.webp)