Künstliche Intelligenz in der Praxis: Vier Ärzte, vier Perspektiven – ein differenziertes Bild

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst nicht mehr nur Thema von Fachkongressen und Start-up-Pitches. Sie ist – zumindest in Ansätzen – im Ordinationsalltag angekommen. Doch was kann sie wirklich? Was ist sinnvoll, was Wunschdenken? Und wo verläuft die Grenze zwischen Unterstützung und Überforderung? Vier niedergelassene Ärzte geben Einblick in ihren Umgang mit KI – offen, praxisnah und mit klarem Blick auf Chancen und Risiken:

Dr. Alexander Moussa, Facharzt für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, Leiter des eHealth-Referates der Österreichischen Ärztekammer

Dr. Peter Voitl, Gründer und Primarius der Kinder PVE in Wien Donaustadt

Dr. Peter Klar, Gründer des PVE Wienerwald in Breitenfurt

Dr. Dietmar Bayer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

Gegenwart: Zwischen Effizienzgewinn und Alltagshürde

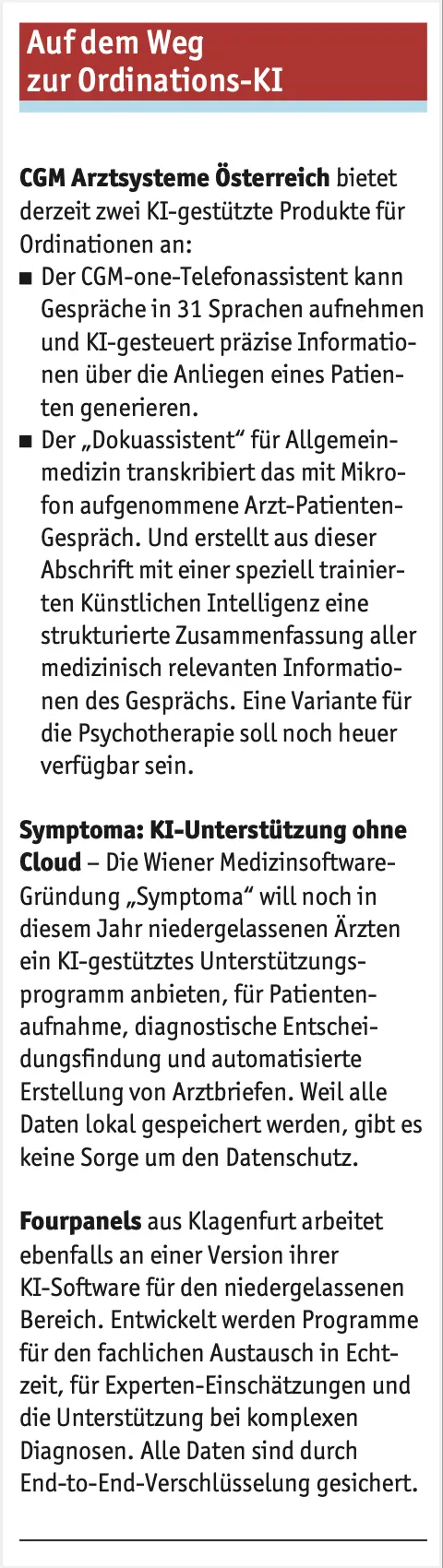

Dr. Alexander Moussa hat in seiner Ordination ein umfassendes KI-basiertes Set-up aufgebaut – immer mit Blick auf Datenschutz, Usability und medizinischen Nutzen. Besonders angetan ist er vom mehrsprachigen KI-Telefonassistenten, der täglich im Einsatz ist. Das System erkennt Anliegen aus gesprochenen Texten, erstellt strukturierte Zusammenfassungen und überträgt diese an das Team. Moussa betont: „Die finale Entscheidung über Terminvergabe trifft weiterhin das Ordinationspersonal.“ Die KI analysiere aber verlässlich, auch in mehreren Sprachen, was Anliegen sind, wie dringend sie sein könnten – und lernt mit jedem Fall dazu.

Zusätzlich verwendet Moussa einen KI-gestützten Dokumentationsassistenten, der ärztliche Gespräche mit Patientinnen und Patienten in Echtzeit aufnimmt, zwischen den Stimmen unterscheidet und automatisch einen zusammenfassenden Arztbrief generiert. „Ich muss nicht mehr mitschreiben. Ich kann mich wieder ganz dem Patienten zuwenden.“ Dabei geht es nicht um simple Transkription – die KI filtert, strukturiert, erkennt medizinische Relevanz. Für Moussa ein echter Paradigmenwechsel. Ergänzt wird das System durch eine dermatologische App mit Mustererkennung, die eine erste visuelle Triage vornimmt (Ampelsystem rot-orange-grün). Die endgültige Entscheidung trifft Dr. Moussa aber immer selbst. „Wir wissen, dass KI halluzinieren kann – die Plausibilitätskontrolle liegt bei uns.“

Dr. Peter Voitl ist Facharzt für Kinderheilkunde in Wien und Gründer von Wien größter Kinder-PVE. Er hat ebenfalls verschiedene KI-Systeme getestet – seine Bilanz fällt aber nüchterner aus. „Viele Konzepte sind interessant, aber scheitern im Praxisalltag.“

So etwa ein Terminmanagementsystem, das Wetter, Patientendichte und Arztgeschwindigkeit einbezieht. Die Idee: automatisierte Terminvergabe unter Echtzeitbedingungen. Doch zwei parallele Systeme – eines KI-gesteuert, eines telefonisch – führten laut Voitl zu einem Durcheinander. Auch eine getestete WhatsApp-basierte KI-Triage habe Schwächen. „Im Gespräch höre ich, was zwischen den Zeilen steht. Eine KI kann das nicht.“

Besonders kritisch sieht Voitl den Einsatz von KI bei sensiblen Befunden. Programme wie SkinScreener, die Hautveränderungen per Foto analysieren, hält er für unzureichend. „Ich muss die Haut sehen, fühlen, einschätzen – da reicht ein Bild nicht.“ Seine derzeitige Anwendung von KI beschränkt sich auf die Verwaltungsebene: Er nutzt ChatGPT für Gutachten und Arztbriefe, TurboScribe für Transkriptionen. „Diese Tools helfen mir, Zeit zu sparen – aber sie ersetzen keine ärztliche Entscheidung.“

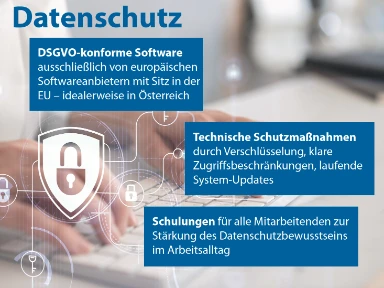

Dr. Peter Klar ist noch zurückhaltender. Er verwendet nur ein KI-gestütztes Tool zur Warteschlangensteuerung – eine kleine Anwendung, die den Patientenfluss im Wartebereich steuert. Im Gespräch zeigt er sich skeptisch gegenüber dem Begriff „Künstliche Intelligenz“. „Viele sogenannte KI-Systeme sind eigentlich nur maschinelles Lernen. Das ist ein Unterschied.“ Seine größte Sorge: unausgereifte Systeme mit unklarer Datenbasis. „In der Medizin brauchen wir keine Wahrscheinlichkeiten – wir brauchen Verlässlichkeit.“

Dr. Bayer, Psychiater und Psychotherapeut, berichtet dagegen mit spürbarer Begeisterung von seinen Erfahrungen. Sein KI-basierter Telefonassistent nimmt während der Ordinationszeiten und oft auch darüber hinaus Anfragen entgegen, analysiert sie und sortiert sie nach Dringlichkeit. Medikamente werden nicht automatisch verordnet – aber aufgezeichnete Anfragen werden korrekt zugeordnet. Besonders hervorgehoben wird der Einsatz eines dokumentierenden Assistenzsystems während der Psychotherapie: Die Software erkennt relevante Inhalte selbst in langen, freien Gesprächen, filtert Unwesentliches heraus und erstellt strukturierte Texte. „Das ist ein Zauberding“, sagt Bayer. Die KI erinnere an Aspekte, die er im Gespräch nicht notieren konnte – die aber für die Behandlung entscheidend seien. Auch anamnestische Details, die Patienten nur beiläufig erwähnen, würden korrekt eingeordnet.

Übereinstimmungen: KI ist Helfer, nicht Entscheider

So unterschiedlich die Fachrichtungen, so einig sind sich alle vier Ärzte in einem Punkt: KI darf ärztliche Entscheidungen nicht ersetzen. Moussa formuliert es deutlich: „KI ist kein Ersatz für medizinisches Denken.“ Voitl verweist auf die emotionale Ebene, die gerade in der Kindermedizin essenziell sei. Klar fordert klinische Validierung: „Wir brauchen geprüfte Modelle – keine experimentellen Blackboxes.“ Und Bayer sagt: „Die Verantwortung bleibt beim Arzt. Die KI kann vorbereiten – aber nicht entscheiden.“

Auch in einem zweiten Punkt herrscht Konsens: Im administrativen Bereich bringt KI bereits deutliche Vorteile. Alle vier setzen generative Sprachmodelle ein, um Texte schneller und strukturierter zu verfassen. Ob Gutachten, Gesprächsnotizen oder E-Mails – die Systeme helfen, Zeit zu sparen. Bayer spricht sogar von einer „neuen Qualität der Dokumentation“. Für Moussa bedeutet die KI-gestützte Doku „mehr Zuwendung“, Voitl sieht einen „echten Effizienzgewinn“.

Zukunft: KI muss lernen, denken, integrieren

Trotz aller Unterschiede ist der Wunsch nach Weiterentwicklung spürbar.

Dr. Moussa fordert Clinical Decision Support Systeme, die strukturierte Patientendaten mit Leitlinien und Populationstrends verbinden. Ziel: bessere Entscheidungen bei komplexen Fällen. „Aber die Datenbasis muss stimmen – und sie muss nachvollziehbar sein.“

Dr. Voitl sieht großes Potenzial in der Telemedizin. Systeme, die Patientenanfragen automatisch beantworten, priorisieren und weiterverarbeiten, könnten den Alltag deutlich entlasten. Auch KI-gesteuerte Notfall-Simulationen für das Teamtraining hält er für sinnvoll – realistische Reaktionen statt simpler Rückmeldungen.

Dr. Klar bleibt konsequent: „Was wir brauchen, sind europäische Standards, geprüfte Algorithmen und klare Rahmenbedingungen.“ Nur dann könne KI Vertrauen gewinnen. Förderprogramme seien notwendig – aber auch klare gesetzliche Vorgaben.

Dr. Bayer denkt weiter. Er wünscht sich ein System, das über die reine Dokumentation hinausgeht – eine KI, die Behandlungsverläufe erkennt, Patientenakten durchsuchbar macht, relevante Hinweise gibt und kontextbasiert arbeitet. „Wir stehen erst am Anfang – aber es ist machbar.“

Fazit: KI als Werkzeug – mit klarem Rahmen

KI ist längst keine Zukunftsvision mehr – sie wirkt bereits im ärztlichen Alltag. Die vier Ärzte zeigen, wie unterschiedlich der Zugang sein kann: vom zurückhaltenden Beobachter bis zum begeisterten Anwender. Was sie vereint, ist die Forderung nach Klarheit, Qualität und Sicherheit. KI soll Ärzte entlasten – nicht ersetzen. Sie soll helfen, Zeit zu gewinnen – nicht Vertrauen zu verlieren.

Ob diese Erwartungen erfüllt werden, hängt nicht nur von der Technologie ab. Sondern auch von Regulierung, Forschung – und dem Mut, das Richtige

Bericht: Josef Broukal

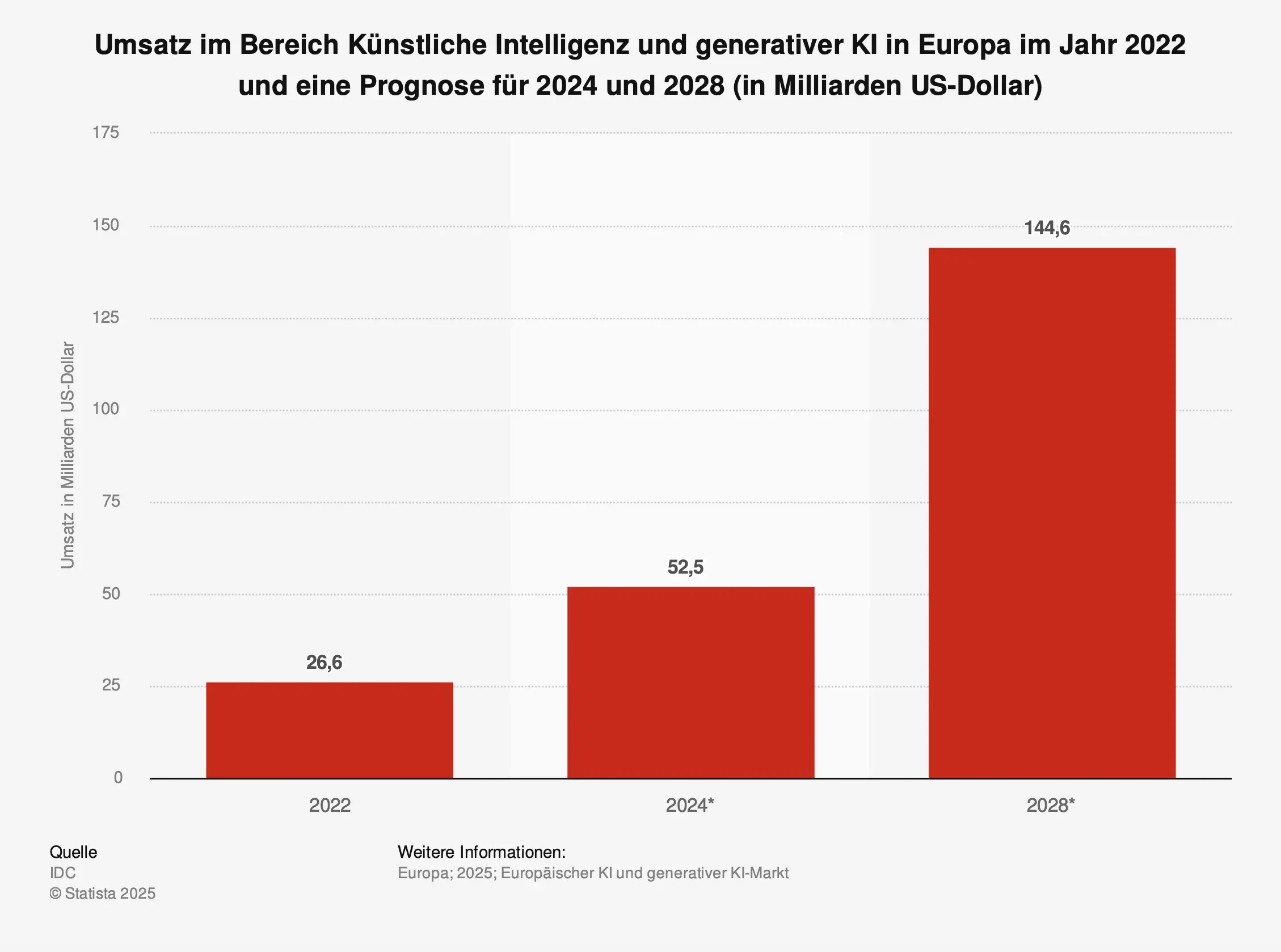

Statista: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1489058/umfrage/umsatz-im-bereich-kuenstliche-intelligenz-in-europa/

.webp)