아토피피부염과 제2형 염증

.jpg/jcr:content/hero_mobile%20(4).jpg)

제2형 염증, 왜 피부 질환 진료에서 주목해야 할까요?

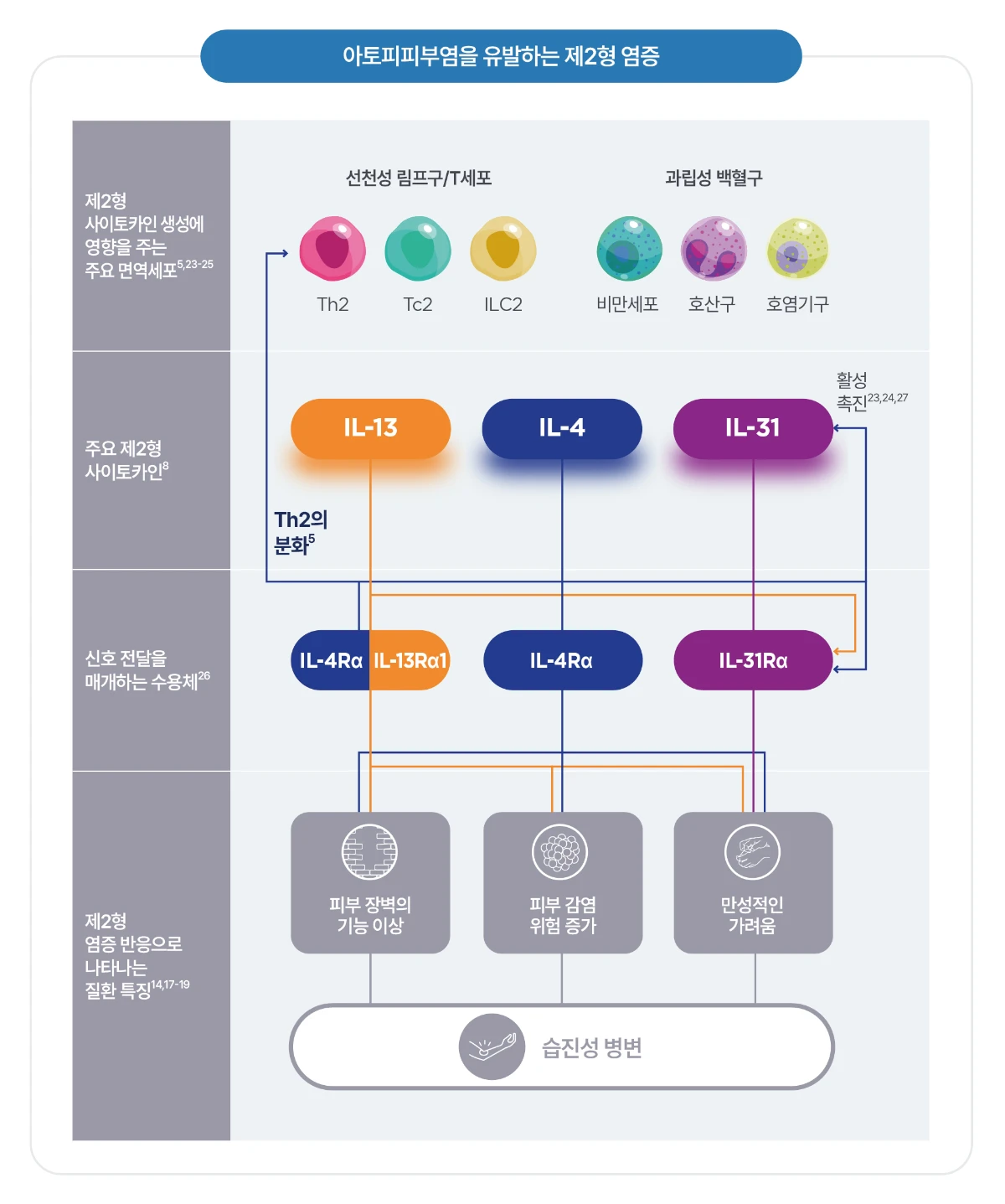

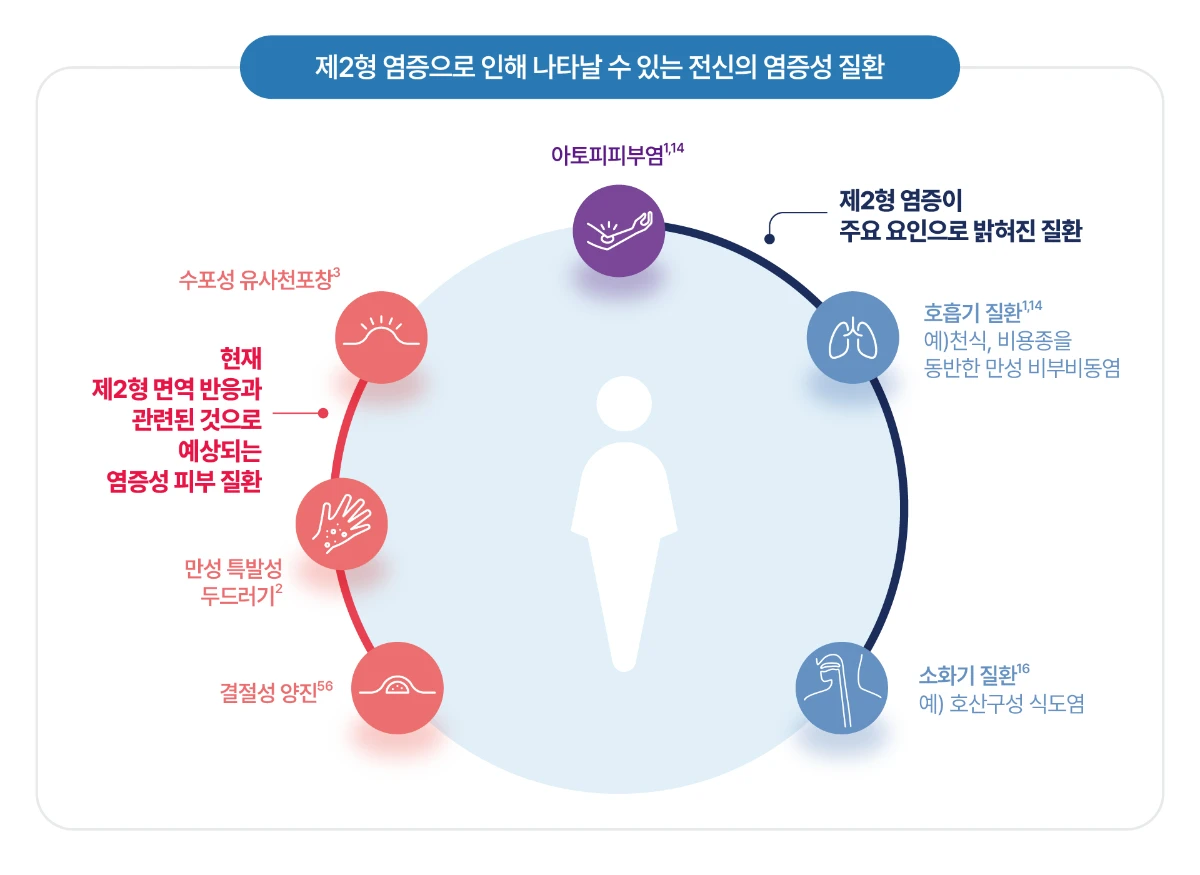

제2형 염증은 피부장벽의 기능 이상, 피부 감염 위험 증가, 만성적인 가려움증 등을 유발하며 아토피피부염 포함 다양한 염증성 질환을 일으킬 수 있습니다.1-4

제2형 염증을 영상으로 쉽게 만나보세요!

아토피피부염과 제 2형 염증

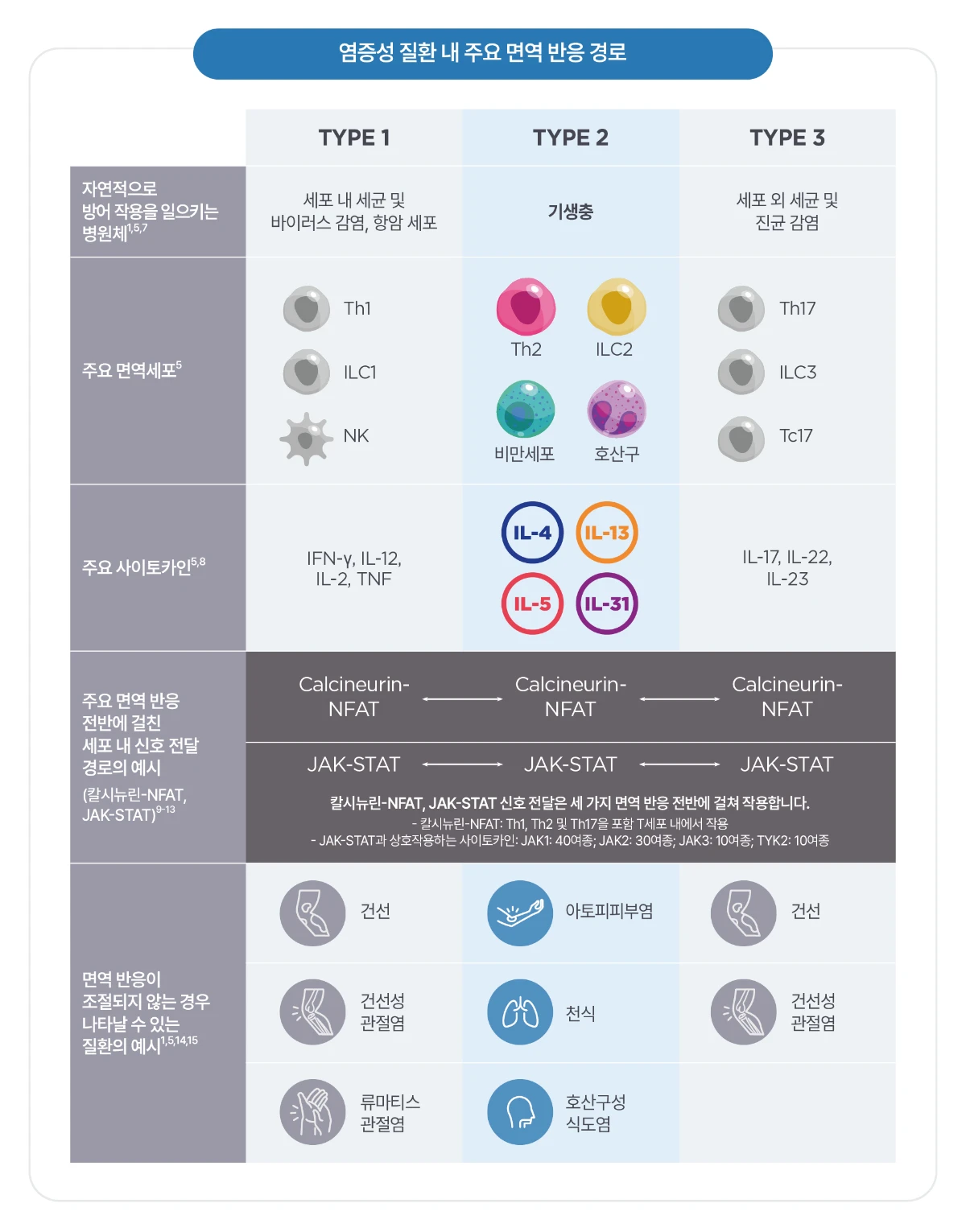

제2형 면역 반응은 세 가지 주요 유형의 면역 반응 경로 중 하나입니다.5

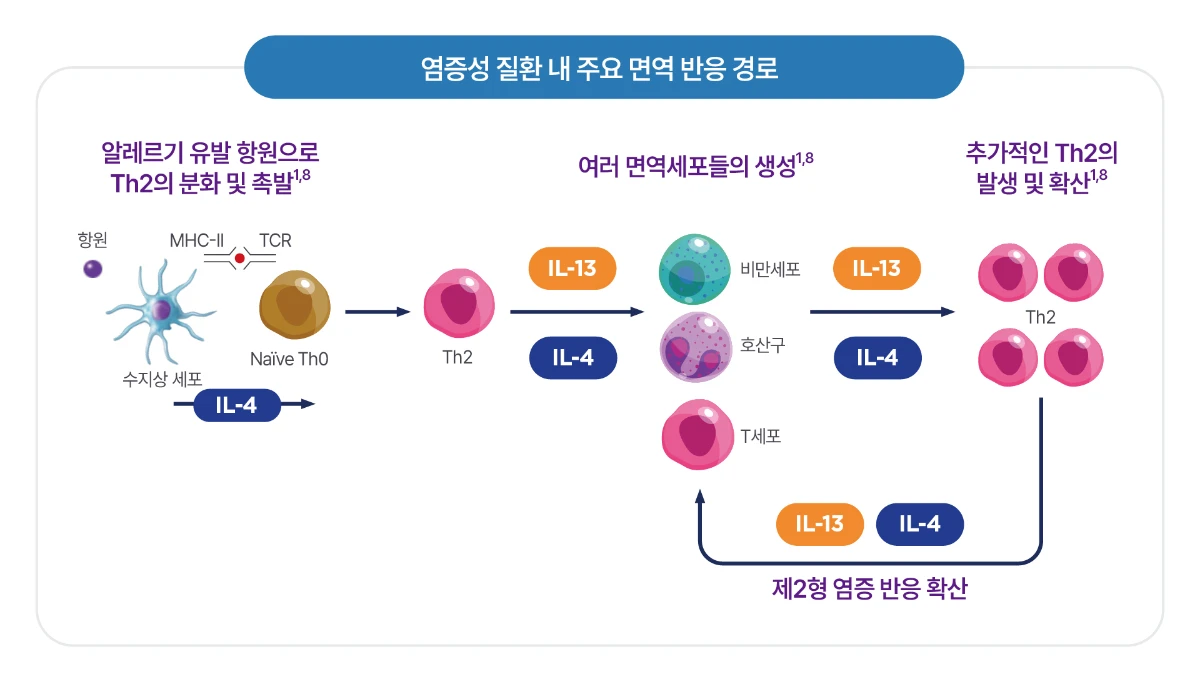

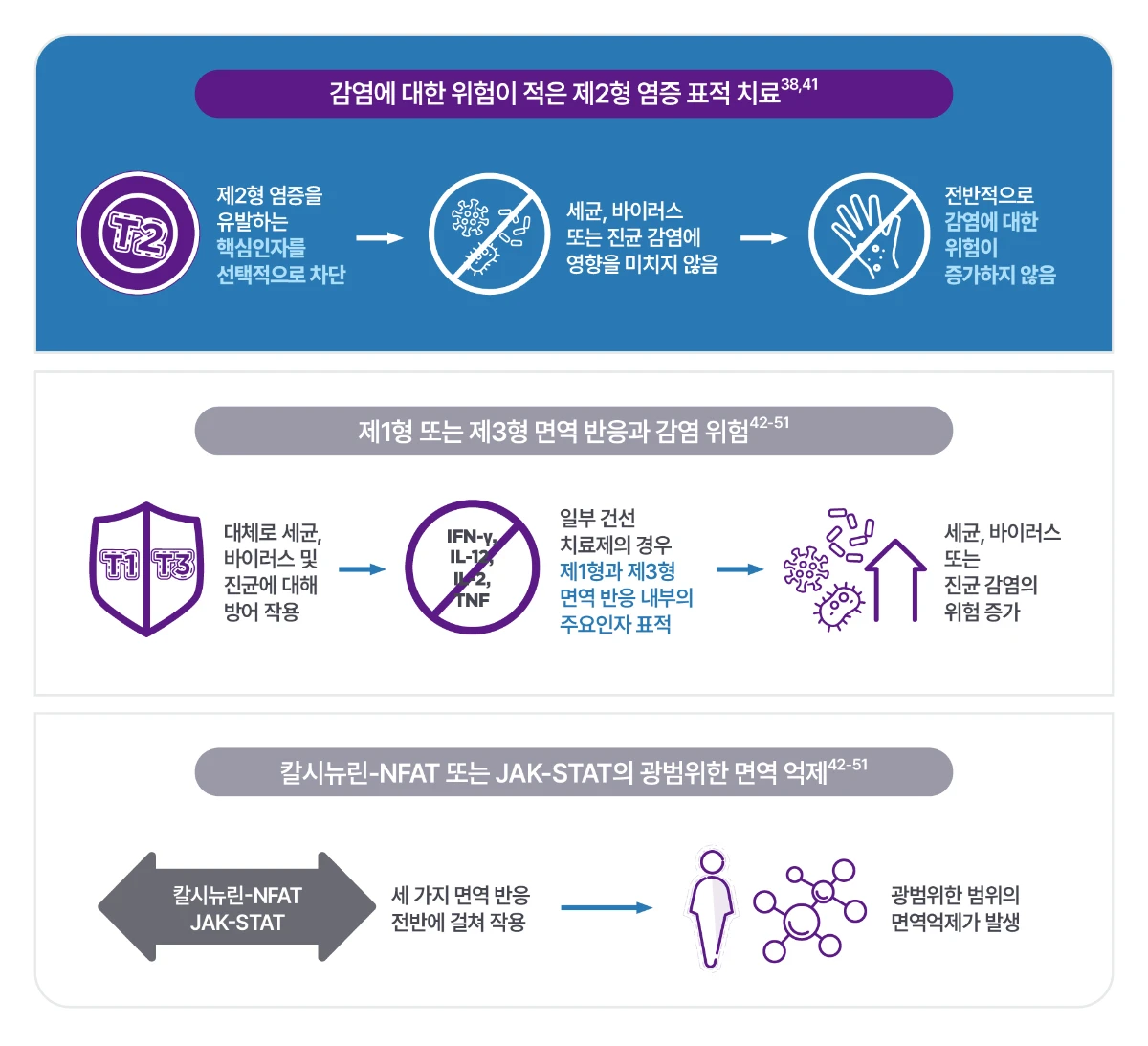

제2형 면역 반응은 Th2 세포 반응의 활성화로 발생하며, 일반적으로는 기생충 감염에 대한 방어 작용을 합니다.1,5

반면, 제1형과 제3형 면역 반응은 대체로 세균, 바이러스 및 진균에 대한 방어 작용을 일으켜, 일부 건선 치료제처럼 제1형과 제3형 면역 반응에 해당하는 주요인자를 표적하게 되면, 해당 유형의 감염 위험이 높아집니다.5,6

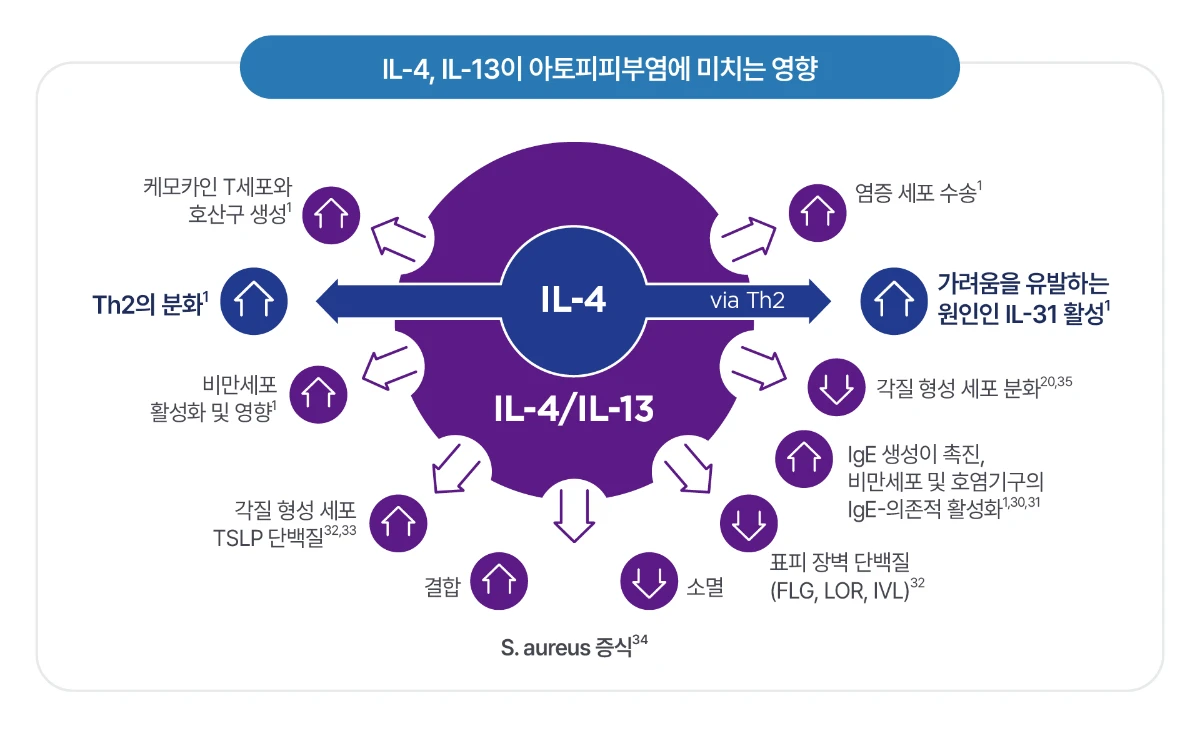

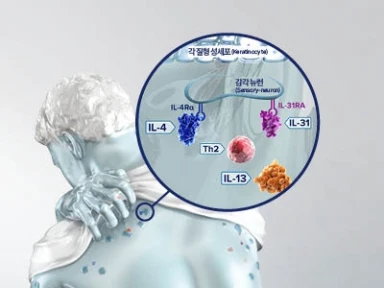

제2형 염증을 유발하는 핵심인자인 IL-4, IL-13 사이토카인은 전신에 제2형 염증을 지속시키며 아토피피부염의 임상적인 질환 특징을 야기합니다.14-22

-

IL-31 사이토카인은 IL-4 사이토카인에 의해 더욱 활성화되어 가려움증을 유발합니다.14-22

- 제2형 염증 반응의 지속으로 피부장벽의 기능 이상, 피부 감염 위험 증가, 만성적인 가려움증이 나타나며, 이는 습진성 병변으로 이어질 수 있습니다.14,17-19

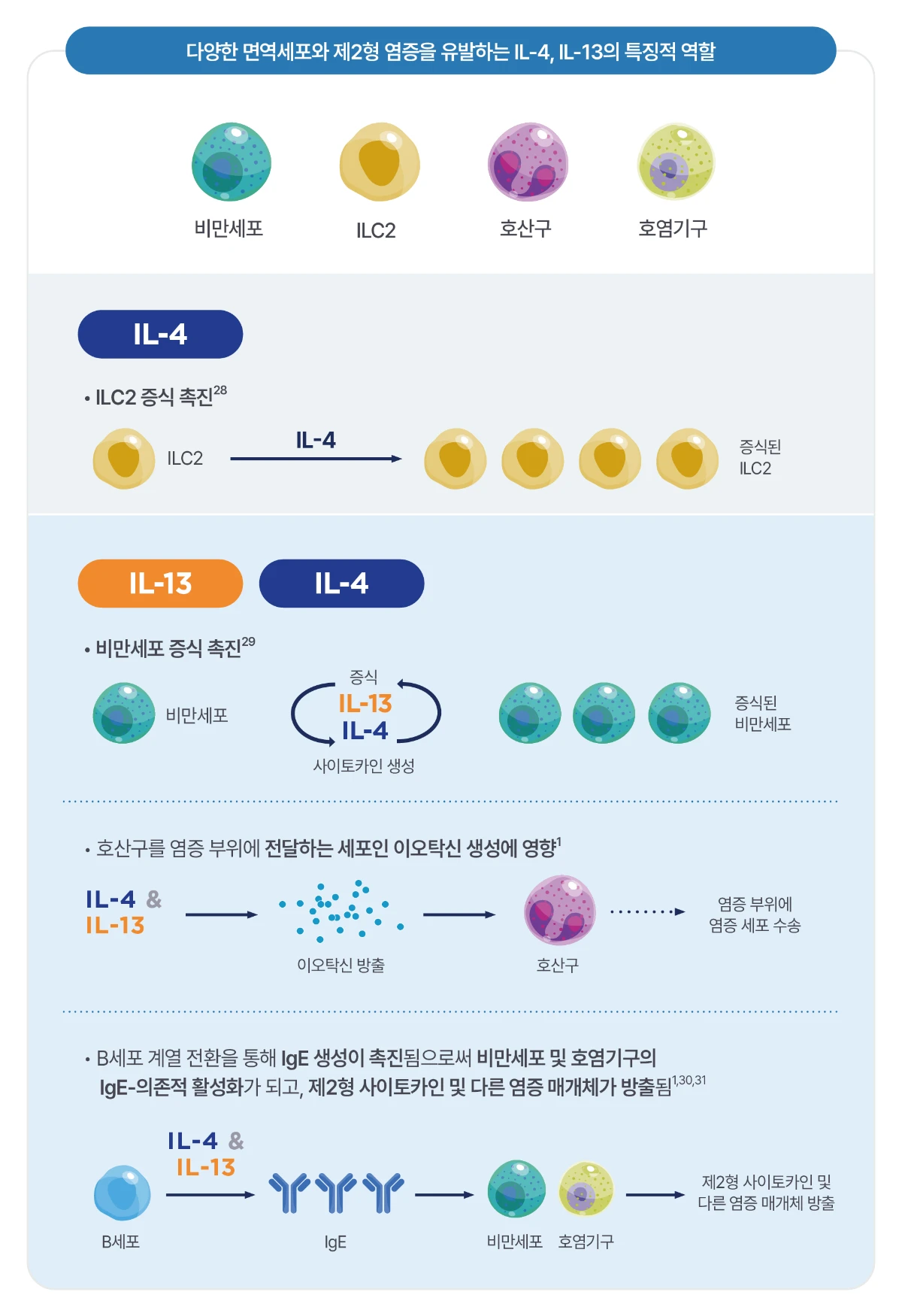

제2형 염증의 발생에 있어 주요한 역할을 하는 사이토카인에는 IL-4와 IL-13이 있습니다.1

IL-4와 IL-13 사이토카인은 아토피피부염의 질병 기전에서 제2형 염증을 유발시키는 핵심인자이며, 피부장벽 기능이상, 면역 활성화와 질병의 모든 단계에서의 가려움증을 유발합니다.1-4

다양한 면역세포가 제2형 염증 반응에 관여하고, 제2형 사이토카인 생성에 영향을 줍니다.1,5,27

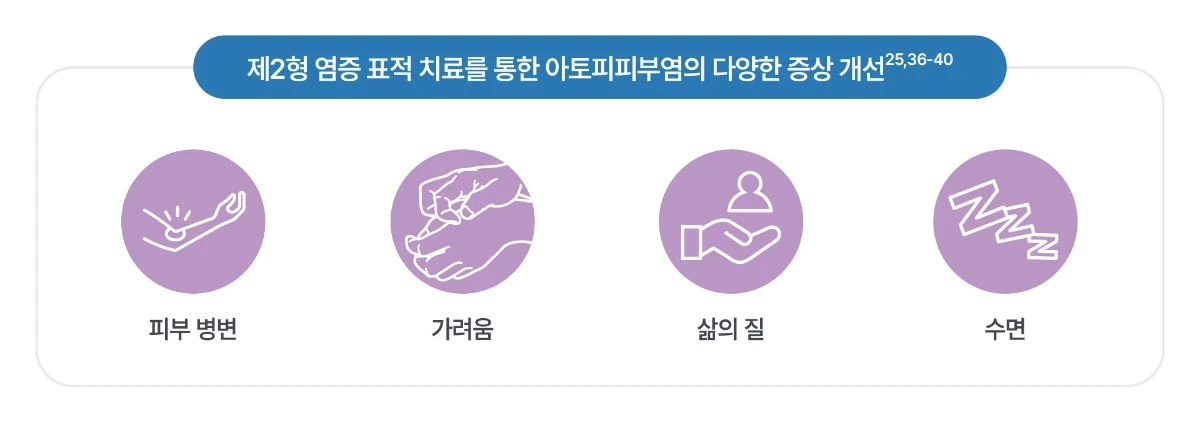

제2형 염증의 핵심인자를 선택적으로 표적 치료함으로써, 아토피피부염의 다양한 증상 개선에 있어 임상적 이점을 확인하였습니다.25,36-40

제2형 염증 표적 치료는 광범위한 면역억제 작용을 하는 다른 치료제와 차별되는 안전성 프로파일을 나타냈습니다.38,41-48

제2형 염증 표적 치료는 피부 질환 뿐 아니라 호흡기, 소화기 등 전신에 걸쳐 나타나는 다양한 제2형 염증성 질환을 동시에 관리할 수 있습니다.1,14,16

60~80%의 아토피피부염 환자에서는 다른 제2형 염증성 질환이 발생할 수 있습니다.53,54

제2형 염증에 대한 이해와 경험이 축적되면, 환자를 위한 장기적 예후 개선과 의료진의 임상적 관리의 최적화를 도와주는 표적 치료 접근법을 선택하는데 도움이 될 수 있습니다.55

FLG, Filaggrin; IgE, Immunoglobulin E; IFN-γ, Interferon gamma; IL, Interleukin; ; IL-4Rα, Interleukin 4 receptor alpha; IL-13Rα1, Interleukin 13 receptor alpha 1; IL-31Rα, Interleukin 31 receptor alpha; ILC, Innate lymphoid cell; IVL, involucrin; LOR, Loricrin; JAK, Janus kinase; NFAT, Nuclear factor of activated T cells; STAT, Signal transducer and activator of transcription; Tc, Cytotoxic T cell (CD8+); Th, T helper cell (CD4+); TNF, Tumor necrosis factor; TSLP, thymic stromal lymphopoietin.

- Gandhi NA, et al. Nat Rev Drug Discov. 2016;15:35-50.

- Fostini AC, et al. J Dermatol Treat. 2013;24:458-462.

- Teraki Y, et al. J Invest Dermatol. 2001;117:1097- 1102.

- Caproni M, et al. J Dermatol Sci. 2004;36:57-59.

- Annunziato F, et al. J Allergy Clin Immunol. 2015;135:626-635.

- Coates LC, et al. Semin Arth Rheum 2016;46:291–304.

- Kaiko GE, et al. Immunology. 2008;123:326-338.

- Weidinger S, et al. Nat Rev Dis Primers. 2018;4:1.

- Yoshida H, et al. Immunity 1998;8:115-124.

- Park YJ, et al. Front Immunol. 2020;11:195.

- Morris R, et al. Protein Sci. 2018;27:1984-2009.

- R&D Systems. A Reference Guide for Jak/STAT Signaling. Available at: https://www.rndsystems.com/resources/articles/reference-guide-jak-stat-signaling (Last accessed July 2022).

- Schindler C & Plumlee C. Semin Cell Dev Biol. 2008;19:311-318.

- Hammad H & Lambrecht BN. Immunity. 2015;43:29-40.

- Lloyd CM & Snelgrove RJ. Sci Immunol. 2018;3:eaat1604.

- Hill DA & Spergel JM. Curr Allergy Asthma Rep. 2016;16:9.

- Silverberg JI & Kantor R. Dermatol Clin. 2017;35:327-334.

- Erickson S et al. Dermatol Clin. 2018;36:325-334.

- Rerknimitr P et al. Inflamm Regen. 2017;37:14.

- Noda S et al. J Allergy Clin Immunol. 2015;135:324-336.

- Wynn TA. Nat Rev Immunol. 2015;15:271-282.

- Le Floc’h et al. Allergy. 2020;75:1188-1204.

- Stott B et al. J Allergy Clin Immunol. 2013;132:446-454.

- Edukulla R et al. J Biol Chem. 2015;290:13510-13520.

- Simpson EL et al. N Engl J Med. 2016;375:2335-2348.

- Rabenhorst A & Hartmann K. Curr Allergy Asthma Rep. 2014;14:423.

- Park K et al. J Leukoc Biol. 2012; 91:245-257.

- Doherty TA. J Leukoc Biol. 2015;97(3):455-67.

- McLeod JJA et al. Cytokine. 2015;75:57–61.

- Sokol CL and Medzhitov R. Curr Opin Immunol. 2010;22:73–77.

- Mukai K et al. Immunol Rev. 2018;282:121–150.

- Danso MO, et al. J Invest Dermatol. 2014;134:1941-1950.

- Gittler JK, et al. J Allergy Clin Immunol. 2013;131:300-313.

- Huang YJ, et al. J Allergy Clin Immunol. 2017;139:1099-1110.

- Leung DYM, Guttman-Yassky E. J Allergy Clin Immunol. 2014;134:769-779.

- Guttman-Yassky E, et al. JAMA Dermatol. 2020;156:411-420.

- Wollenberg A, et al. J Allergy Clin Immunol. 2019;143:135-141.

- Wakelin SH. Medicine. 2017;45:P363-367.

- Kabashima K, et al. J Allergy Clin Immunol. 2018;142:1121-1130.

- Simpson EL, et al. J Am Acad Dermatol. 2018;78:863-871.

- Simpson EL, et al. J Am Acad Dermatol. 2017;77:623- 633.

- Papp KA, et al. J Am Acad Dermatol. 2016;74:841-50.

- Blegvad C, et al .Expert Rev Clin Immunol. 2019;15:111-121.

- Blauvelt A. Expert Opin Drug Saf. 2016;15:1413-20.

- Foulkes AC, Warren RB. Drugs Context. 2019;8:212570.

- Mease P. Ther Clin Risk Manag. 2006;2:389-400.

- Campanati A, et al. Expert Opin Biol Ther. 2017;17:387-394.

- Halling AS, et al. J Am Acad Dermatol. 2021;84:139-147.

- Wollenberg A et al. Br J Dermatol. 2021;184:437-449;

- Lilly Press Release. https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lillys-lebrikizumab-significantly-improved-skin-clearance-and. Published 2021. (Last accessed June 2022).

- Kabashima K, et al. N Engl J Med. 2020;383:141-150.

- Harrington R, et al. J Inflamm Res. 2020;13:519-531.

- Davis DM, et al. Semin Cutan Med Surg. 2017; 36:95–99.

- Eckert L, et al. Global Aware. Report Global 2018.

- Hajar T, et al. An Bras Dermatol. 2018;93:104-107.

- Fukushi S et al. J Dermatol. 2011;165:990-996.

※ 약사법 제68조 제6항, 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제78조 제1항에 따라 전문의약품의 대중광고는 엄격히 금지되는 바, 본 자료는 광고를 위한 목적으로 제작된 것이 아니며, 질환에 대한 정보 제공을 목적으로 하고 있습니다. 실제 아토피피부염의 진단과 치료는 전문의를 통한 의학적인 방법과 절차에 따라야 합니다.

-min-(1).webp/jcr:content/thumbnail%20(4)-min%20(1).webp)